【水沢勉 大谷芳久 小野忠重 藤牧義夫】

先日、かんらん舎で「『藤牧義夫 眞偽』-過去は死なない 過ぎ去りもしない」という小冊子を購入した。

そこには神奈川県立美術館館長水沢勉氏の信じられない言葉があった。

大谷氏の著作『藤牧義夫 眞偽』を「悪書」「悪魔の書」、学術書の体裁の「フェイク」だと言っている。これは一体どういうことだろうか。

大谷芳久著『藤牧義夫 眞偽』という書籍がある。これは1978年に、画廊「かんらん舎」で催した藤牧義夫展において、他人の手による後摺り版画を販売してしまったかもしれないという自責の念から、現存する全ての藤牧の作品を10年の歳月をかけ、徹底して調べ上げ、その真偽を明かした500ページを超える大著である。作品の真偽を判定するには、作家の生き方、思想、信念を知らなければならないと、大谷氏は24歳で突如姿が消えた幻の画家の足跡を多方面に渡り調査し資料を発掘した。そこで明らかになったのは、それまで藤牧を紹介してきた版画界の重鎮、小野忠重による藤牧伝とは全く異なる藤牧の姿だった。

この労作によって、2011年に藤牧の生地館林と鎌倉で開催された「藤牧義夫生誕一〇〇年展」では疑わしい作品は取り除かれ真作のみが並んだ。展覧会の主たる企画者は神奈川県立美術館館長水沢勉氏である。彼は企画の段階で、かんらん舎に来廊し『眞僞』について

「書かれている通りだと思います。ついては藤牧義夫展に協力して欲しい」と大谷氏に願い出た。「真作のみの展示であれば喜んで協力する」と答え、水沢氏はそれを約束した。

「生誕一〇〇年展」は大谷氏とのダブルタッグで実現した奇跡の展覧会だと私は思っていた。ところが、である。その水沢氏がFacebookで酷評している。一体どういうことなのか?小冊子では議論で取り上げられる水沢氏の発言に対し、大谷氏が返答する形で紙面が進んでいく。

しかしそれらの発言のほとんどは既に『眞僞』において明らかになっていることばかりであった。私はこれを読んで書かずにいられないことがある。3つに絞って書いてみたい。

【水沢氏の意見について】

Facebookでの議論は水沢氏が小野忠重を賞賛するところから始まる。それに対し『眞僞』を3回読んだという足利の画廊主三村氏は小野には信頼が置けないと書き込むと、水沢氏は小野著作には読むべきものが多々あるといくつかの著作を推す。

一方、『眞僞』については、

「序文のところで感情的になってしまい、なかなか冷静に読めません」

「大谷さんは、なるべく自分は騙された『被害者』であるように(恐らくは本能的に)論理を誘導しています」

「自己弁護の書であるために、その埒外あるひとは、おそらく隅から隅まで読む事は困難な『悪書』であると思います」

「まず読めない『怨』の感情のために・・・」「ぼくは全部読んだというひとをあまり信用しません」

「『学術』の書ではなく、『告発』の書」「更には「『魔』に憑りつかれた『悪魔の書』ともいえます」

「まるで博士論文を刊行したような『学術書』の体裁。でも、すべてが意識的に『フェイク(みせかけ)』」であるという。

「悪魔の書」とはどういう表現だろうか。しかし完全に否定する訳でなく、

「中途半端な『良書』よりもはるかに優れている」とか「書き手として最高峰のレベル」とも書いている。

どうあれ水沢氏は『眞僞』を拒絶しているように見える。「一〇〇年展」依頼時と、これらの発言、どちらが本音なのだろうか。

これだけ食い違う言葉が一人の人間から出てくるのを滅多に目にすることはない。これらの誹謗とも思える発言に私は強い戸惑いを感じてしまうのである。

『眞僞』には水沢氏が書いた文章が検証されている箇所がある。1999年10月小野忠重版画館が発行した「版の繪」8号に掲載された「藤牧義夫−最後の輝き」というエッセイである。書かれたのは、藤牧作品に偽作があるなど誰も思ってもいなかった頃である。

文章は小野忠重が60年代から書き続け、定説化していた藤牧伝がベースになっている。

水沢氏はそこで藤牧が描いたという《小野氏の像》を取り上げ賞賛している。これは神田東京堂画廊で開かれた「藤牧義夫版画個人展覧会」の「目録」の裏に描かれている。Facebookで三村氏が「藤牧が描いたとは到底思えない小野忠重のプロフィール」と書いた素描である。大谷氏はこれを『眞僞』で偽作と断じている。

時は藤牧生前の個展、藤牧の姿が消える3ヶ月前である。水沢氏は

「個展を開くことなど、経済的には、夢のまた夢であったはずの藤牧の、小野への感謝の気持ちがそこには、澄み渡った表情で、素直に現れている」小野の藤牧伝にはリアリティがあったようだ。

それは新版画17号「藤牧義夫特集号」の表紙の版画の水沢氏の評にも表れている。「いつもの藤牧のユーモラスな明快さをやや欠くように思える」地下鉄の内部から出口を仰ぎ17という数字を配したこの作品、斬新さが冴え渡る素晴らしい版画だが、「むしろ、藤牧の最後の輝きは、迷いなく、力強い、この《小野氏の像》にこそ、宿っている」と《小野氏の像》賞賛している。しかしそこに書かれた事は実際には違っていた。

東京堂は無料で借りることができたし、額縁は新版画集団の備品。同人の清水氏が「内4枚は職人摺りだった」と報告しているのは、小野忠重が17号出版を早めたからだった。藤牧の体力は全く衰えていなかった。

藤牧は表紙の版画を彫り、特集号の締め切りの日には新版画集団企画の銅版画講習会に参加して3枚の銅版画を制作している。

水沢氏の『眞僞』への拒絶反応は、まさか「目録」裏に描かれた《小野氏の像》を賞賛したことに起因しているというのだろうか。

しかし、この「目録」は極めて怪しい。私にはどうしても事実と異なる藤牧像を決定付けようとした確信犯的な代物に思えてしまうのである。「目録」には藤牧作とは到底思えない《山の風景》《畠の風景》の表記がある。これらは1930年/昭和5年作、新版画集団参加以前の作品の作品ということになっている。藤牧は昭和7年に新版画集団に参加する。これらの稚拙な作品は新版画集団に入ってから才能が花開いたように見せかけようとしたのではないか。藤牧の昭和5年の真作は、版画同人誌「きつつき」に応募入賞した《朝靄》である。似ても似つかない。

もし《小野氏の像》を未だに真筆だとするなら、この「目録」も「眞」だということになる。ということは《山の風景》《畠の風景》も藤牧の真作ということになる。

『眞僞』の《小野氏の像》の検証ページを見てみよう。これは93年に出版された「小野忠重木版画展」カタログの口絵にある、版を刷る小野の写真の部分である。口絵では下を向いているが90度回転している。《小野氏の像》と比較して欲しい。顔の角度、鼻の穴、眉毛、そして何よりも耳と揉み上げの上の髪の毛の曲線、喉もとの不自然な形など、両者はかなり類似点がある。《小野氏の像》はこの写真を参考に描かれたのではないかと大谷氏は推定する。

藤牧の描いた《太田豊治の像》と比べれば、この絵があまりに稚拙である事は一目瞭然である。署名にも感謝の意など微塵も感じられない。

もうひとつの確信犯的作品《父の像》。かんらん舎での展示図録に小野は「新版画集団参加以前に、《父の像》《山の風景》《畠の風景》また1931年昭和6年春陽会展出品作《ガード下のスパーク》があるが、いまその所在はわからない」と記す。

この《父の像》は他人作と疑うことが難しいことを前提に作られた版画である。父の姿を知っているのはその子供だけだし、藤牧が上京するのは昭和2年、父巳之七はすでに亡くなっている。藤牧が新版画集団に入るのは昭和7年である。集団の誰も生前の藤牧の父を知らない。つまり藤牧だけが描ける《父の像》に疑いを持つ者はいないのである。この疑いを持たれない《父の像》を世に出しておけば、同作風の《山の風景》《畠の風景》も当然、認知されることになる。

しかし、この《父の像》は藤牧作なのか? 新版画同人の版画家清水正博によると、藤牧は下宿に人を上がらせなかったそうである。壁面には彼が愛して止まない父の巨大な肖像画と円に配した父の絵がある。昭和9年の正月に藤牧が撮影したものである。藤牧行方不明後、父の像2点と自室にあったと思える版木も版画も行方不明である。何者かがそれらを持ち去ったのだ。当時、東京にいた姉たちのもとには新版画集団時代の作品は何も残されていない。

《父の像》はこの壁に貼られた藤牧の父の絵を元にして彫られたのだろう。しかしそこには偽作であることを自ら証明する最大の過ちが残されている。ナマコ壁の前に立っているという事は生前の父の姿だろう、しかし着物は左前になっている!死者の装束である。

敬愛する父に対し藤牧がそんな間違いを犯す筈がない。これが何よりの決定的な証拠である。《父の像》も《山の風景》《畠の風景》に似て稚拙である。

水沢氏はこの目録と《小野氏の像》を「眞」とするのか「偽」とするのか。是非とも氏の意見を聞きたい。

目録は「偽」だが《小野氏の像》は「眞」だということはありえない。それらを「眞」とするなら《山の風景》《畠の風景》も「眞」であり、《父の像》も昭和5年作として認めることになるだろう。

【「グレーの領域」について】

かんらん舎での藤牧展では行方不明だった《父の像》《山の風景》《畠の風景》は揃って9年後の1987年に鎌倉近代美術館で催された「1930年代の版画家たち−谷中安規と藤牧義夫を中心として展」に出品されている。藤牧を担当したのは水沢氏、小野存命中、彼が書き続けた藤牧伝が形になった展覧会である。藤牧と共に制作をした版画集団のリーダーを信じるのは当然であろう。かつての大谷氏も同じであった。しかし彼と水沢氏との違いは、大谷氏が自責の念を感じ永年の調査後、自ら総括し『眞僞』を執筆したことだ。水沢氏が『眞僞』が読めないのは、同様に責めを感じているからだろうか。そうであれば良いが、彼の言う「グレーの領域」はどうやら違うようだ。こう書いている。

「『真偽』という白黒の混ざったグレーの領域があり、それを藤牧自身が受け入れていたと思われるフシがあることも少し証明できるかもしれません。大谷さんは、生前他人摺りという可能性を言下に否定しますが、ぼくはかなり存在していると思っています」「それをじわりじわりと証明する必要があると思っています」

後日、大谷氏が問い質したところによると、「グレーの領域」とは「個展に並んだ作品です」という。先の目録の東京堂に並んだ作品のことだという。ということは目録を「眞」と判断しているということか。

水沢氏の発言は具体的に何を意味しているのか。既に藤牧作として美術館が購入し、コレクションされている他人摺りや改竄作品が展示できなくなることを恐れているのだろうか。グレーもありでいいじゃないか、と。はっきり分からないから、ちょっとずつ出していきましょうよ、と何処かで誰かと話し合ったりしているのだろうか。そうであるなら『眞僞』をタブー化させておかなければいけない。大谷氏と共に素晴らしい藤牧義夫展を執り行なったことを考えると不可思議でならない。

【小野忠重へのシンパシー】

Facebookの議論で水沢氏は「死者を詰(なじ)るのは不公正のように感じてしまうのです」と書いているが「真偽」には小野を詰っている箇所はどこにも無い。あくまでも別人の手によるもの、と書かれており、その別人が誰だとは一言も書かれていない。藤牧版画は彼の親族や友人からのものを除いて、すべての出どころは小野忠重であり、紹介してきたのは小野である。触れない訳にはいかないだろう。大谷氏は慎重に事実関係を挙げることに徹している。それによって炙り出された事実が疑わしく見えるのであれば、それは小野の言動に起因する思考によるものだ。

三村氏は「反論出来ない小野忠重氏のことに触れられておりましたが…。では、藤牧の立場はどうなるのでしょうか」と問うものの、これに対しても水沢氏は何も答えていない。彼にとって藤牧は非常に希薄な存在のようだ。水沢氏は展覧会企画や小野忠重版画館や版画全集を編んだこともあり、恩義を感じるのも分からないことはない。しかし藤牧の研究家であるならば偏重なしで考証すべきではないだろうか。「グレーの領域」という言葉は再び不確かな道を歩んでいくことになるのではないか。

駒村吉重著「君は隅田川に消えたのか」(講談社)には小野忠重自身の画歴にも偽りがあったことが例をあげて書かれている。代表作《三代の死》についてである。小野は履歴に「第5回プロレタリア美術大展覧会(上野 東京自治会館)に連作《三代の死》を出品するも当局に撤回される」と書いた。しかし当時の出品目録には記載がない。そして2009年、町田市立国際版画美術館で催された「生誕一〇〇年小野忠重展」の図録で執筆者滝沢恭司によって精査され、こう書かれている。「ここで結論を出しておこう。以上のような検討から、筆者は《三代の死》が第5回展に出品されたとは到底考えられない。従って撤回もなかったと推測する」。これは何を意味するのだろうか。戦うプロレタリア画家という姿を年表に残したかったのだろうか。

『眞僞』によって明かされた藤牧義夫のまっすぐな姿勢。尊敬する父、巳之七を慕って十五の時に編んだ「三岳全集」「三岳画集」に彼の純粋さのすべてがある。それが全作品を通じて伝わってくる。そして澱みない、時空を超えた映像のような隅田川の絵巻、その後の版画の静かな光。改竄、着色、偽伝記によって埋もれていた若い芸術家の魂は助け出され、本来の輝きを取り戻す。大谷氏は藤牧作品の本質を光の表現に見た。どこまでも澄んで美しい光に「グレーの領域」がじわりじわりと拡大し、再び灰色に煙っていくのだろうか。

そして、何よりも藤牧を侮辱する《父の像》が展示されてしまったら、私たちは芸術家の魂が紙切れ以下の存在に貶められるのを目撃する事になる。絶対にあってはならない。

水沢氏の「(『眞偽』に)書かれている通りだと思います」「真作だけでやります」との発言は、その場しのぎの方便であり、嘘だったという事になってしまう。

彼にとってあの素晴らしい「藤牧義夫生誕一〇〇年展」とは一体何だったのだろうか。三村氏とのフェイスブックのやり取りは理解に苦しむ内容でありどう考えても不可解に思えてならない。

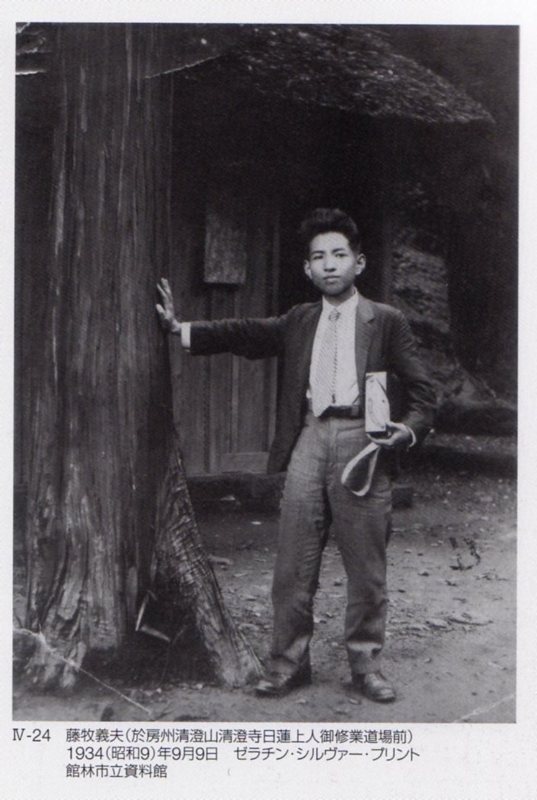

画像出典:「藤牧義夫 眞僞」大谷芳久 学藝書院、「生誕100周年藤牧義夫」求龍堂、「藤牧義夫 発掘!」yfujimaki.exblog.jp

余談:

大谷氏の話では、藤牧調査を始めた当時、かんらん舎は広尾にあったが、ここでは情報が集まらないと現在の銀座に移動したのだそうだ。そして一年間は他の仕事をせず、藤牧の調査に専念した。作品の画像比較にコンピュータを使う前は、ライトボックスの上に敷いた版画のコピーを7Hの鉛筆を使用し、トレーシングペーパーになぞる。他人摺りは形が甘く1時間もかからないが、真作は7時間くらいかかるという。

水沢氏は「大谷さんの労作の最大の弱点は、小野忠重側の資料を手に取ってないことです。」と書いているが、新版画集団の発行した出版物と当時の会議録、小野の出版物、日記のすべてに目を通している。また藤牧の着想がないものかと、国柱会の田中智学の宗教文献すべてに目を通す。 《月》の分析の時は夜長、月を見上げて過ごしたという。藤牧の年賀状にあった鳥のような羽の飛行機、ルンプラー・タウベがどんなふうに飛ぶのか興味が湧き、加山雄三主演の東宝映画「青島要塞爆撃命令」のDVDを購入するも、出てきたのはタウベの小型模型。それがほんの一瞬飛んだだけだった。もはや徹底という言葉が恥ずかしくなるほどにとことん調べている。藤牧がだらしない作家だったら、大谷氏もそこまでしなかっただろう。自分の手で掴み、眼で観るように藤牧の真実を探ったのが「藤牧義夫 眞偽」である。そして同人誌「一寸」の販売元、学藝書院から自費で「眞偽」を350部出版、内85部を美術館等に寄贈した。自己弁護の為にそこまでする人間がいるだろうか。

以下が「藤牧義夫 眞偽」が寄贈された図書館・美術館のリストである。閲覧可能か、問い合わせて是非手にとって読んでほしい。推理小説の何倍も面白い書籍である。

「藤牧義夫 眞偽」寄贈先一覧:(*蔵書確認済み)

国立国会図書館*(http://iss.ndl.go.jp/)

東京国立近代美術館*

(http://kinbiopac.momat.go.jp/mylimedio/search/search-input.do?mode=simp&lang=ja)

東京都現代美術館*(http://www.mot-art-museum.jp/library/collection.html)

国立新美術館*(http://www.nact.jp/art-library/)

神奈川県立近代美術館*(http://www.moma.pref.kanagawa.jp/museum/library.html)

渋谷区松濤美術館(http://www.shoto-museum.jp/)

目黒区美術館(http://mmat.jp/)

八王子図書館(https://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/index.php)

町田市立国際版画美術館(http://hanga-museum.jp/)

練馬区立美術館(https://www.neribun.or.jp/museum.html)

横須賀美術館(http://www.yokosuka-moa.jp/library/index.html)

東京芸大附属図書館 武蔵美美術資料図書館 多摩美術大学 早稲田大学 慶応大学図書館

藤牧義夫 失踪の謎

小野忠重著『現代版画の技法』ダヴィッド社 昭和33年初版発行より抜粋

『藤牧義夫(1909-25?)と知りあったのは新版画集団創立の年だった。銀座の図案社にかよう二十四歳の彼とほとんど同年輩のなかまが集まって、深夜まで画集(自費出版)のための作品のための作品を刷ったり、ともすれば「新しい版画」を話し合う。(略)

しかし、しだいに彼の顔から明るさが消えていくのに誰もが気づいた。ふいに訪ねた私は、あおむけに寝て、ボンヤリ天井をながめている彼をみることがあった。小学校の校長だった父がはやく世を去って、生まれた群馬県舘林には義母だけがいた。女きょうだいの末男だった彼は「家」の重荷をいつも背負っていた。(略)

右翼宗教団体に加わり、パンフレットの売込みには、かえってとぼしい自費を使いはたすほど気の弱い彼だった。(略)

なかまで話し合った浮世絵版画家の話が糸口となり、北斎の貧乏ぐらしと「隅田川両岸一覧」が、東京の下町にほとんどすごした彼の興味をひき、版画にするための素描を目指したのだ。それまでの作品を全部ひとの手に渡してその画巻だけがいつも身近に置かれた。もう展覧会でも画壇でもない。「家」におしひしがれた貧しい彼の頭には画巻だけがあった。(略)

わずかに寝るだけに帰る部屋、入るとバッタリと倒れる。飲まず食わずの苦行僧の狂熱におそわれて、小柄な彼の頬骨は高くなるばかりであった。それ以来視界から去った彼の骨はおそらく隅田のどす黒い水底に横たわっていると、いまも友人たちは信じている。』

昭和53年銀座かんらん舎での藤牧義夫展のパンフレットに小野はこんなことを追加している。

『しかし私には彼の別れがしみついている。35年昭和十年の九月にはいるそうそうだった。藤牧があらわれて、浅草の部屋を引き払った、といい、大きな風呂敷包みを二つ、ドサリおいて、これをあづかってくれという。それまで身近にあった版画の一やまと、あまり多くもない彼の読み物、どれも図版のうちにも彼の鉛筆画がのこる、村山知義の表現派やダダの本、「アトリエ」誌のプロレタリア美術特集号などをぶちまけた。そしてききとりにくい小声で、私や新版画集団の友人に対してすまなかったとか、ありがたかったとか、くりかえす。気がつくと、頬に光るものが見えたが、それが胸にこたえるほどの、こちらも年ではなかった。彼が去って、しばらくして、これから行くといっていた浅草の姉の家から「来ない」と知らせがあって、ハッと気がついたのである。・・・』

この文章以前の著作には「それまでの作品を全部ひとの手に渡して」と何度も書いてきた小野が、急にこんなことを書くのは何故だろうか。

小野の文章に基づいて9月2日の藤牧の足取りをみると(地図参照)、下宿を引き払って大きな風呂敷二つだけを持ってDからBに来た。その後、姉の家Cに行ったことになる。しかし遺族の話その日は藤牧がA地点の太田家におり、Cの姉の家に行く、と言っていたという。そのとき大きな風呂敷包みを遺族は見ていない。2日は雨模様で、太田氏は「雨だから明日にすれば」と話したという。Dの下宿を引き払ってAに行き、BによってCに行くのは不自然である。二つの大きな風呂敷には濡れては困る版画があった。傘をささずに持っていくだろうか。

新聞記事には2日は「豪雨の予想だったが、浸水にまで至らず」とある。小野の話は真実だろうか。小野の著作『現代版画の技法』(昭和31年2月発行)の「青春の残像」にこうある。

「私の家から彼の姉の家に行く途中で、彼は消息を絶った。来る時間に来ないので電話があって大騒ぎになり、捜索願いを出したりしたが、それきり彼の姿はこの世から消えた」

しかし新版画集団の9月の活動記録に藤牧の捜索の記述はない。彼らは9月に2回会議を行っているが、その議題は近日に迫った版画展覧会に関するものである。

そして10月には第4回日本版画協会展に藤牧の版画が出品されている。姉たちは藤牧が生きているのではないかと驚いたという。この作品の出品に関しては「斟酌すべき事情により集団にて出す」と記録がある。藤牧失踪の件を新版画集団の団員が知ったのは11月以降だった。その間、大騒ぎなどしていない。

(小柄な彼の頬骨は高くなるばかりであった、とあるが、写真では全くそうは見えない。)

重ね合わせ

空間という言葉を意味合いから逸脱して解釈してみよう。

3人の人に一斉に声を出してもらう。

「あ」「い」「う」

同時に重なった音響。それぞれの個々の音を聴き取ることはできない。

「あ」「い」「う」をフォントを重ねたら、潰れたような読めない文字になり空間は感じられない。

判別できなくても、声は響きだから空間的。文字は、図としてみたら空間ではない。

次。

樹のシルエットを画用紙に描く。

もう一本の樹のシルエットをその紙に重ねて描く。

これはフォントの重ね合わせと同じやり方だが、下に描かれた形の上に描く時、

それを完全に無視するのは難しい。線を重ねるときに、ちょっと抵抗を感じるし、下の線を見ながら重ねたりするだろう。

白紙に描く場合とは違う。

そもそも、二重に樹の形を重ねようとする時、樹との距離を考えてしまう。

ここに「空間」は在ると言えるのではないか。

フォントには空間はないが、手で書いた文字には空間は在る。書いてる間の時間がある。書かれた時が在る。

空間には時間が伴う。

物理的にはデタラメになるが、

デ・ジャヴにしろ、記憶の交錯にしろ、人は空間や時間を重ねるように考える事はできる。

人間の空間や時間はもやもやしてはっきりした実体がない。

曖昧で詩的。

嵩とか塊とか層とか・・・ひととき、つかの間・・・

そいいうところに芸術が「居」や「意」を構えるのではないか。

私の制作について

フィールド録音のフィールドとは何か?

マイクが拾う空間の情報、或る場所で聴こえる音の範囲、それならばその最下層にあるような振動を録音してみよう。

コンタクト・マイクや小型マイクを使って、通常意識的に聴こえてこないようなものに焦点を合わせた。絵画の下地のようなものに。

録音を続けていくと、その場所なりのキャラクターのようなものが段々と見えてくる。

地形が響きを作るなら、そこには場所の歴史が関係しているだろう。

言葉や史跡が過去を残すように、現在聴こえる響きには歴史が宿っているのではないか。

音が始まりも終わりもなく途切れないのなら、過去が同時に鳴っていると考えてもよいだろう。

また、考え方によって見えてくるものがあるように、特定の解釈によって、その場所の振動を新たに聴くことができるのではないか?

点描で光を意識した絵があるように、

私の場合、録音は記録ではなく描写に近いかもしれない。

意識は頭の中にあるものだが、それを引き出すのは外の出来事でもある。

だとすれば、私の頭の中にある意識の働き、志向性は、その対象である場所の振動に関係があると考えてもいいだろう。

それによってこそ、フィールドは像を結ぶのではないか。

意識を通して場所を経験する。その経験は地図を見るようなものではない。

風景は地図ではない。それは人に「像」として受容される。

知覚や意識が風景を掬い、風景が意識や知覚を掬う。

意識が風景を描き、風景が意識を描く。

しかしそれでは終わらない。

その像は誰かと共有できるだろうか?

他人の意識の働きを知ることはできない。

場所は自他を越えて在る。

場所や風景を、各自の主観を超えて「像」として結ばせることはできないだろうか。

主観を超えたところに、客観的なアプローチではなく主体的なものとして像を結ばせる。

響きがどんなであるかは本人にしか分からない。響きは、在ること、居ることに呼応している。

それを手の届く範囲で形にしようとする行為が、録音を含めた自分の制作なのだろう。

作品のうしろ

作品(絵)のうしろというものを考えてみる。

作者がどうしてそれを描かせたのか、ということの比喩。当人の意思は作品のフィニッシュから誰しも見えるわけではない。そんなもの見える訳ない、表面しかないでしょ、絵なんて色と形だろう?という発想は180度回転しただけ、美術作品に慣れすぎたところからの発言だろう。私たちの眼はセンサーじゃない。

高校の頃、鎌倉近代美術館でホルスト・ヤンセンの展覧会があった。その時のポスター、茶色っぽい紙に色鉛筆と描かれたウサギの剥製か毛皮の絵だったが、街で目にした時、毛皮がふわふわで本当に驚いた。立ち止まってしげしげと見ると、白の色鉛筆で毛並が丁寧に描かれている。近づけば単なる線の集積だが、一定の距離から見ると本当にふわふわ柔らかく膨らんでいて非常に感心した。展覧会でポスターも購入、しかしその後、どうみてもその絵は最初に見えたようにふわふわには見えない。いくら観ても鉛筆のタッチにしか見えない。輸入の画集でも同じだ。あの時、ポスターの前でしげしげと見比べた時に、確かに見えていたものがその後二度と見えない。

ナンセンスな小説を書く作家が、初めてシンクロエナジャイザーを使った時、虹色に輝く幻想が脳内で見え、即決で15万くらいのエナジャイザーを購入、しかし二度と虹は現れなかったと書いていたのを読んだことがある。私のウサギのふわふわもこれと同じなのか?否と言いたい。

浪人時代に竹橋の近代美術館で幾何学抽象画、構成主義絵画展のような催しがあり、これも実に楽しい展覧会だったが、その時モンドリアンの15号くらいの絵がゆっくり回転して見えたことがあった。今考えるとオカシなことだが、当時の私は、なるほど、そういうことだったのか、やっぱり画集じゃ分からないな、とほくほく帰宅し、翌日予備校で得意げに話したら多浪生が「モンドリアンって絶対的に静止した絵を作りたかったんじゃないの?」と言われがっかり納得したことがあった。これは、まぁ浪人中で精神的に先走っていたせいで視聴覚がオカシくなていたに違いないとも思う。しかし後になって、カルダーが「あなたの絵は動かない」と言ったのに対しモンドリアンは「私の絵はこれでも回転しているのです」と答えたのを読んで思わずガッツポーズをした。

何というか、気持ちが純化しているときには、作家の精神が絵の裏から見えてくるのではないか?ヤンセンが愛しむようにして描いたふわふわ、モンドリアンの神秘的な抽象思考が作品のうしろから現れたのではないか。

初めて観た時のことなら、それは経験値の問題じゃないの、というツッコミは置いといて、前衛的な作品ではどうだろうか。

或る時期、比較的初期のジョン・ケージの作品はガムラン音楽のリズムを模したような作品がある。無調性を知った後にリズムに注目するのも当然の流れだと思えるが、それよりもいままでの西洋音楽に別の、生生しい姿を取り戻そうとしているように聴こえる。それまでの西洋音楽がカテドラル式に、上昇的に組み立てられていったとしたら、ケージはこの頃、粘土を平らに伸ばして広げるような造形をしているように感じる。どこかでオリエンタリズムが彼の心を捉えたんじゃないだろうか。ライヒもポリリズムに魅せられたが、横へ横へと広がった作品にはならなかった。ケージがその後、禅に影響を受けて手法を放り投げ、まるで庭師のような作曲をしていくのとは別に、ライヒは宙に浮いたまま、上昇の世界観に戻っていく。ケージはいつでもぺたっと地べたに座っている。

この2人の作曲家に関して私は僅かながら知識はある。しかしそれは興味をそそりはするものの、所詮、なるほどの域を出ない。

充分に私の思い込みバイアスがかかっていると思うが更にイッてしまおう。作品それぞれから何らかの印象を受ける原因の根っこは、堅い言葉だが、作家の精神性と呼べるものではないだろうか。客観的な視点で芸術作品を理解するよりも、むしろ前時代的な対立軸、精神と肉体とか形象とイデアなどを投入して見ていったほうが、作品はずっと有り難いものになるんじゃないだろうか。対立は関係を生み出す。関係は私を保証する。

作家の個と、観る者の個がぶつかって作品が芸術になる。右手と左手で拍手が聴こえるように。時代と作品がぶつかって鳴っている音は文化かもしれないが、それは個にとって芸術ではない(と思う)。

録音

自分は物事を相対的に見たい(理解したい)とは思っていなくて、何というか、運命の出会いじゃないが、他とは変えられないものとして、それに向き合いたいと思っている。

録音も意識的に行ってもうすぐ四半世紀になる。

ロケ地は以前からずっと変わらない。何箇所か新たな場所が増えたが、それは或る所から足を伸ばしただけである。

仕事をしながらではあるが、それだけの期間向き合っていると場所の持っている性質のようなものが見えてくる。

近年、マイクを思い切って新調したので、以前より解像度が格段に上がり、ますます不可解な音が録音できるようになった。

心霊写真じゃないが、何かが映っている(録れている)ようなものが録れることが増えた。

以前は時間の構造などと考えていたが、やはり自分にはそういう時間ベース、音楽の基盤のような思考はそぐわないようで、単純に場所の歴史のようなものを前提に考えることが一番落ち着くものだということが分かってきた。

実験的な音楽シーンでは所謂「フィールドレコーディング」という表現があるが、そこで作家たちは何を録音していて、そこで何が問題になっているのか、自分にはいまいち分からない。「フィールド」が見えてこないのだ。そういえば今まで録音で話が合った人に出会ったことがない気がする。

ピサロは音楽家の視点がハッキリしているし、マンフレッドはそもそも録音しなくてもいい。

リー・パターソンは恐るべき音色マニア。

それじゃお前は何をしてるんだ、というと、単純に場所と向き合っているだけだと思う。

大げさに言うとタルコフスキーの映画「ストーカー」のゾーンのようで、場所はこちらの意識の向け方次第で、表れてくるものが違ってくる。気の迷いか、気のせいだと思われるかもしれないが、そういうものはやはりあると実感している。

またそれは自分の頭の中にあるのではなくて、自分との間に生じるものと信じている。

何かが映っているような録音は、恐らく他人にも何かが伝わると思っている。

自分の意識が伝わらなくとも、何か考えがあっての結果だというところまでは伝わるだろう。

ウィンドジャマーを付けたワンポイントマイクではダメだ。それでは音しか録れない。既に目的が限定されている。音の外にあるものを録ることはできない。

対象とマイクの距離、ステレオなら二つのマイクの位置が対象に焦点を与え、その焦点から何かが表れてくる。

その意味で、録音は志向性の表現だと考える。

距離と位置を決めるのは自身の意識だ。そこに物理的にないものも見えてくる筈だ。

主なロケ地の三浦半島は町と自然が隣り合っているせいか、多幸感と安堵感に満ちてる。生まれ育った場所だからか、郷土史書籍を読むと景色が新鮮に見えてくる。

話しを最初に戻すと、自分にとってフィールド録音はいくつかある表現手法のひとつではない。それでできる同じことが他にないのだ。

映像や写真とはやはり違う。

相対的に、作品の構造から録音の扱いを考えたら、録音素材も置き換え可能な、任意の数値nに過ぎないかもしれない。しかし私にとってそのnはAでもBでもなく、それでないといけない。根拠はないが、その値こそが肝で、そこに執着したい。

そこにこそ、作り手として満たされるものがある。

ヒカリエ

http://pr.nikkei.com/ART/archives/2014autumn-3/

これに出ます。しかしほぼ無名の私を引っ張り出して凄いタイトル・・・・

去る夏は訳あって海外遠征をキャンセルし芸大の音環科でレクチャーとCON/cretismのイベントでトークをしましたが、今回は続けて3本目。

音環科では2時間ぶっ続けでその後も2時間、佐々木さんとのトーク、質疑応答で相当話しました。私の「信じるしかない」発言が会のピークでしたね。

今回も佐々木さんが登場してくれますが、かつての教え子で画家の千葉正也氏*がそこに混じり話の落としどころが見えにくい感じがします。まぁ、何とか楽しくやれそうですが。無料ですが、ニッケイに登録しないといけないというのがハードル高そうですね。

お気持ちに余裕がございましたらいらしてください。

*ツイッターなどで哲学的なエッセイを書く千葉雅也氏ではありません